回忆父亲余鸿乐

当我探寻对父亲回忆的时候,有一种感觉,只有浸沉在人物命运里的对历史的探寻,才能感知历史、文化,还有我们民族血脉里的传承。本文曾发表于《五邑侨胞耀中华:史料拾遗》江门文史总50辑第71页和《五邑侨史》2017年刊总34期第53页。

(一)童年怀孝德,品格尚陶朱

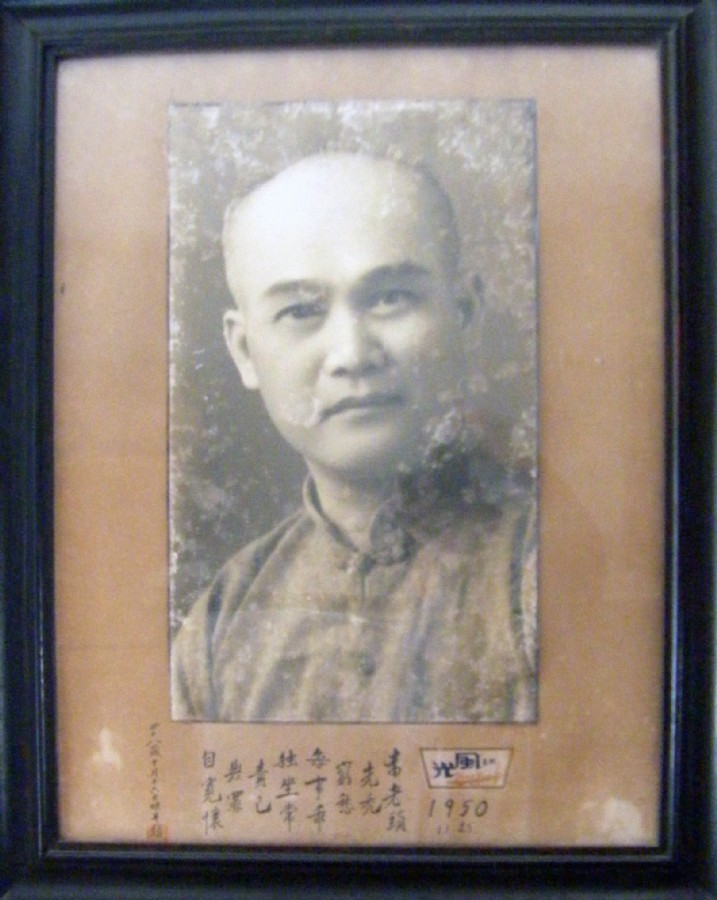

小时候特别喜欢父亲的一幅有亲笔题诗的照片,放大挂在墙上。那是他在刚解放的第二年题的,朗朗上口,意景隽永:

未老头先秃,穷愁每事乖。

独坐常责己,无罪自宽怀。

1950年父亲余鸿乐的自题照

但我小时无知,不理解他的穷愁,不理解他的责己。但在我此后的人生历练中,这首诗常常给我一种戒惧惕励之意而严以律已,宽以待人。这幅自提照经历一个甲子历次运动,红卫兵抄去了都送回来,依然挂在家里作纪念,是教育后代的传家宝。

我父亲余鸿乐,原名锡翰,一字天民,1903年5月28日出生于台山市原三八镇和边村一个辛勤两代打铁为生的家庭。童年时我父亲到顺德黄连墟探望他父亲,在打铁铺看到他父亲围炉打铁时挥汗如雨,脚下是一淌淌汗水糊的泥浆,他赶忙拿一把葵扇帮他父亲扇汗。多少年后他回忆童年扇父处,那是比黄连还要苦的地方:“辛勤两代当埋炉,家境萧条出力多。铁滚洪流成火海,汗流落地变泥湖。”童年时他体弱多病,患有慢性痢疾。家境清贫看不起病,但他竟偷吃家里的萝白酸把病吃好了。他读私塾勤奋好学,聪颖过人,尤好诗文辞赋,少小即能吟诗作句。十五岁时他与同学在清明节游三圭山,面对祖国的大好河山,他和同伴像小鸟一样欢快雀跃,高声叫着:

好鸟高飞叫,山河如锦绣。若得淋漓笔,从头着意描。

但是小鸟联鸣也有疲倦欲还的时候,在归途中他吟咏出另一番景象:

好鸟联鸣倦欲还,青山林木闷尘寰。

河岸浣纱怜少女,那有陶朱加睐盼。

陶朱公即春秋时的范蠡,辅助越王勾践兴越灭吴后急流勇退,经商致富。后世赞陶朱“忠以为国,智以保身,商以致富”。陶朱在现实生活中哪里有呢?但在少年父亲心目中却代表着一种理想人格。这种理想人格影响他一生。

(二)十八赴加国,革命仰中山

1920年父亲十八岁的时候,家里千方百计为他买了一张出洋纸,当时人叫去金山,说白了是去加拿大满地好(蒙特利尔)当劳工。第一次坐船漂洋过海是不好受的,西人逼令华人劳工脱光衣服,泡过硫磺水才准上岸。由此我父亲体会到中国积贫积弱就只有受人欺负的道理。在侨居地,他做过洗衣,开过餐馆。因初到加国,未适应环境之故,有一回雪后上街,不小心在一结冰路上摔倒起不来了,路过的一对白人夫妇,立即上前伸出援手,小心扶他起来,送他去医院檢查治疗。父亲对此感怀万分,在他的天赋本能里,这简直就是孙中山先生提倡的大同世界的曙光,是人文理念的召唤。有一个法国人当着他面嘲笑中国人吃老鼠,他气愤不过反讥法国人吃马铃薯,双方扭打起来,后来这个法国人向他赔礼道歉,握手言和。由此他学会合理抗争和善意化解的道理。

当时中国正处于大革命时期,孙中山先生实行联俄联共扶助农工三大政策,进行反帝反封建的斗争。1924年国共正式第一次合作,共产党人加入国民党,广东成为北伐革命的大本营。素以爱国爱乡而著称的北美华侨,坚决地支持北伐战 争。我父亲参加了当时加拿大古碧省国民党部的工作。和他一齐还有一位好友叫君博,是父亲在加拿大满地好参加孙中山革命活动的师长。他们发动当地华侨捐款,寄回国内支持北伐战争,得到孙中山的亲笔嘉奖和当地侨领的赞扬。据他后来回忆:

十八赴加国,头脑得渐新。衷肠多热烈,涕泣哀穷人。

慷慨奔国难,输将竞群伦。中山传嘉奖,侨领誉俊英。

1925年3月12日,中华民国和中国国民党的缔造者孙中山先生在北京逝世,噩耗传到海外,各地华人华侨纷纷举行哀悼活动。旅加拿大满地可埠全体六千余华侨在4月12日举行隆重的追悼大会。父亲撰写了哀悼孙中山先生的祭文,并在大会上沉痛宣读,全场恸哭。据父亲回忆,祭文刊刻于《坎侨荣哀录》如下:

维 中华民国十四年四月十二日,旅加拿大古碧省全体华侨及全体侨团####等仅以鲜花哀挽致祭于我

孙大总统之灵,而告之,曰:呜呼!

北斗沉而南星坠,泰山颓而梁木凋。杨云抱恸,太傅云亡,虎贲兴师,中节既逝。悲矣痛矣,时耶命耶?维我

孙公,革命元勋,正义施于环瀛,浩气塞于天地。为民造福,不辞艰苦之劳;为国捐躯,无畏艰难之险。铜肩荷义,铁胆诛奸,方其恢复中原,定卜扫除丑虏。不意苍苍者天,何乃不仁而多忌,偏使芸芸众生,忽然洒泪以交流。望北京而凭吊,向粤南以致哀。呜呼哀哉,悲矣痛矣!际兹中原鼎沸,大厦将颓,军阀割据,帝国涎垂,水深火热,国运将危。维我

孙公,登高一呼,天下风从。内扫群丑,外抑强夷,保我主权,申我正义。扶植农工,民生有利,节制资本,平均土地。锄强扶弱,帝国崩溃,人种平等,民族自治,世界和平,大同以治。三民五法,为公之旨,普天同钦,人心所归。

呜呼,斯人降兮救民,星炬陨兮,天沉沉,如可赎兮,人百其身。呜呼哀哉,仰遗容而思伟烈,读遗嘱而心悲切。典型尚在,精神不灭,革命未成,后死之职。所望

哲嗣继志,党人述事,唤起同胞,不屈不挠。精诚团结,和平奋斗,毋越毋纵,登民衽席,以建全功,以建民国,以进大同,慰公之灵,永纪丰功。呜呼哀哉。 尚飨。

往事如烟难以追忆,时光蹉跎,差不多经历90年后,感谢旅加华人、书画家、古文物专家余镜海先生,他帮我找到旅加满地好全体华侨追悼孙中山大会时在祭堂上的合照,悉心地影印出来。照片上的场面十分感人,我父亲年轻时的身影依稀可辨。

当时还是热血青年的父亲以“后死者”自任,撰写了一副挽联挂在祭堂上:

先生乎,革命未成,竟尔辞而去矣!

后死者,仔肩方重,能无哭而恸耶?

还有一副挽联是由旅加华人余镜海先生帮我查找出来,原载《哀思录》,由余天民(父亲在加拿大的名)、余敬甫联署所作:

本一生之擘画,统全国之安危,立德立功,千秋永感;

创三义以救民,适多劳以病逝,可歌可泣,五族同声。

北伐战争在孙中山逝世后如火如荼地展开,两年后父亲竟因为操劳过度,积劳成疾,不得不回国。1927年初,他回到老家和边村养病,等到病愈后出来三八墟,才知道他在海外为之艰苦奋斗的大革命,终于北伐成功,中国统一了。他欣喜地作了一首诗《回国后闻北伐统一喜而有作》:

全民北伐告成功, 五法三民普天同。

病后起看新建设, 欣祝轩辕万代隆。

(三)急流勇退后,为商更伤神

正当病愈喜悦的时候,从加拿大传来了一个不幸的消息,他的好友君博亦因积劳成疾而早逝。他悲痛之余作了一首《梦君博》:

君已长逝去,志同梦里来。

中华新建设,雄鬼尚关怀。

长忆心犹惘,深怜足下才。

伯牙亡知己,邦国失良材。

君博的逝去浇灭了父亲的复出梦。他回国以后从来没有入过国民党的门,完全脱离了国民党的组织关系,但尽其本份的志向没有蜕变,不忘孙先生的遗志和世界大同的理想。他也看出北伐成功以后国内分裂争权的端倪,因此写了一首《感时》诗以遣怀:

北伐才唱统一歌,中山遗嘱读未完,

分裂争权胡蒋忌,浩劫天民又倒悬。

父亲在和边养病期间,由父母做主,娶了潮境马洞上迳头人女马金婵为妻,原来是一位贤淑貌美的姑娘,是后来我们七兄弟姐妹的母亲。她是不是河对岸那位浣纱的令人爱怜的少女不得而知了,但我父亲却发现了原来他自己就似陶朱公,急流勇退之后要娶妻经商。他在外洋多年的节蓄已花费在乡下起屋,成家立室之后要养家糊口。他有三个弟弟因为省港大罢工从广州回来无事可做,就劝父亲上村卖布。当时广东经历大革命之后,市场经济兴起。衣食住行,衣是第一位的。父亲就从上村卖布做起。起初很多人讥笑他自作贱。他就作了一首诗《解嘲》:

举目纷纷笑我非,外洋不返做贱儿。

究竟伊谁贱到底,请看来日吐扬眉。

父亲首先从家里做起,实行家庭共产主义。他把共产主义口号改成“各尽所能,各俭所需”,挂在家里的大堂上,把“周年旺相,世界大同”的大红招纸贴到墙上。他团结三位胞弟和几位堂弟,从上村卖布做起,先在三八墟开布店,很快开到了潮境,又开到三埠。就因为诚信经营周转快,市场竞争力占了优势,很快就由一贫如洗成了一方富商。致富不忘教育,在经商之余他兼任寅佩祠堂和周小学董事、董事长之职,在家乡兴办和周小学校,使农工子弟能受到新式教育。当时国共第一次合作破裂,他义无反顾站在共党一边。曾主动到粤北寻找党地下组织未果。他经营布店也几经忧患,对此他回忆道:

二四失侨籍,轮村卖布棉。凭他勤和俭,财东信真诚。

三八开泉记,圩市避红尘。兄弟齐合作,招徕极殷勤。

时势多动荡,为商更伤神。兵官火祸患,贼盗更番轮。

八年抗战时期,父亲最记得三埠沦陷的时候,他这样记述走难的情景:

烽烟四面起,倭寇处处至。炮枪齐天响,敌机低空飞。声威惊心魄,炸弹如串珠。兽蹄所过处,鸡犬总无遗。惊定还耕作,逃难走故衣。随处有弃婴,十步几遗尸。坟地重肉葬,臭气闻数里。饥民流浪去,多出少还归。生者心彷徨,死者长已矣。敌人转别路,急回见父母。村人争相问,战争又如何?国军几时返,市上有米无?谈及莫能答,相与恨倭奴。

抗战胜利,他试行的家庭共产主义也到了尽头。各弟妇酝酿要分家,嫌我父亲儿女多,与他们开销不平衡。为此,他以公平原则处理完分家以后,写了一首诗《遣闷》:

忆昔当年海外游,壮志难酬百感忧。

风停橹折篙唯恃,火劫盗余基已摇。

洪涛骇浪同甘苦,潮落兴澜我负咎。

箕豆本当同一体,虽无才德亦毋仇。

在乱世中,父亲还善于和村中兄弟同舟共济,余策礼的后人珍藏着一本1945年《新昌恒益号股份部》,还原了他曾经集资帮助余策礼创办恒益号杂货铺的情况。由他、泮叔和策礼各出资10万元成立恒益号,让策礼做司理,泮叔理数,自已只当不受薪的监理。他撰写的股份部开头一段话展现他儒商的风格:“人生所贵端赖乎事业,而成就之大小,视个人之奋斗精神及坚强努力之多少而定也。我人生斯乱世,资财力量事事后人,若是长此曳查一世,不特逃不了淘汰之列,实有负于人群社会,抑亦不足以仰事俯蓄。爰集同人集成资本,开创恒益件头时务生意于新昌市,籍资发展。”恒益号经营了三年时间,因铺被业主收回而结业,本利同时分发作结。

(四)传递正能量,天民自宽怀

到了解放前三年白色恐怖严重关头,父亲联系上了地下游击队南海支队,有二十多队员住到他妹妹家里,由他给于经济支持。他们昼伏夜出,安全潜伏到解放。支队长是余幹民,解放后曾任肇庆、佛山、台山、开平等地党政要职。他们当时力劝父亲入党,父祗志在尽本份而没接受。解放后在运动中父亲被冤挨整,也不找他们说情,在寒冬开土改斗争会,搞逼供信,打塘水一桶桶从头到脚浇在他身上,如不认供又再来。一场斗争会下来,他说连一个喷嚏也不打,简直是奇迹。篇头提到他那1950年的自题照,“责己宽怀”像是打了预防针一样,安然度过解放后的历次运动。

父亲深受风采堂先祖忠襄公余靖的影响。1986年我有一次回乡,父亲在手头并无《武溪集》的情况下,凭记忆把忠襄公的两首诗口授给我。

第一首是:“遗我岩岩石,拜嘉贤使君。何当天共补,应免玉偕焚。”说的是有人赠送一块英石给襄公,襄公拜谢了,但他并不像一般人那样想着怎样用它做摆设,而是巧用女娲炼石补天的典故,提出何不共同炼石修补有裂隙的天呢?还应避免玉石俱焚的后果。

第二首是:“自古咏连理,尝为白头吟。谁知抱高节,生处亦同心。风至应交响,禽栖得并荫。岁寒当共首,霜雪莫相侵。”这首诗在《武溪集》通行版本里,第二句是“多为阳艳吟”,但父亲传给我的不是这样,而是“尝为白头吟”,赞誉夫妻白头到老,注重长久的家庭关系,含义更深,是家传的版本。根据《词源》的解释,连理是指“异根草木,枝杆连生,旧以为吉祥之兆”。因此,连理可以说是人类社会融合的吉祥模型,不限于夫妻关系,有着更高的境界,生根于不同之处而心相同。连理,就是伦理,就是不同个人,不同族群,不同社群之间融合统一的道理。

两首诗的微言大义,体现两种理想境界,切中时代的症结:一是对于纷争,“何当天共补,应免玉偕焚”,是襄公补天的理想;二是对于统一,“谁知抱高节,生处亦同心”,是和谐统一的理想。父亲早年熟读襄公遗著,在晚年还能流利的背诵出来,传递一种正能量。十多年前我曾经以《余忠襄公诗二首和父亲的诗教》为题,撰文在《风采月刊》63期发表过。父亲于1994年辞世,以天民自任,享龄92岁。辞世的时候,和边村的许多村民们都自发的前来吊唁。1995年清明节归葬梁金山中华墓园。我撰有一首诗纪念:

老去何堪别亦匆, 清明时节忆音容。

明冤守节家维国, 责己宽人天自公。

魂归中华双龙塔, 情牵和边一老榕。

后人体得先人事, 珍重前程代代隆。

江门市开平风采堂文化研究会常务理事 余泽欣